偉人が歩いたまち、熊本

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と言えば、怪談や日本の民間伝承を海外に紹介した作家として広く知られていますが、実は彼にはもうひとつの顔があります。それは、明治時代の熊本で英語教師として過ごした「教育者」としての一面です。

第2回の連載では、第五高等中学校(通称・五高)でどのように教壇に立っていたのか、その足跡をたどります。

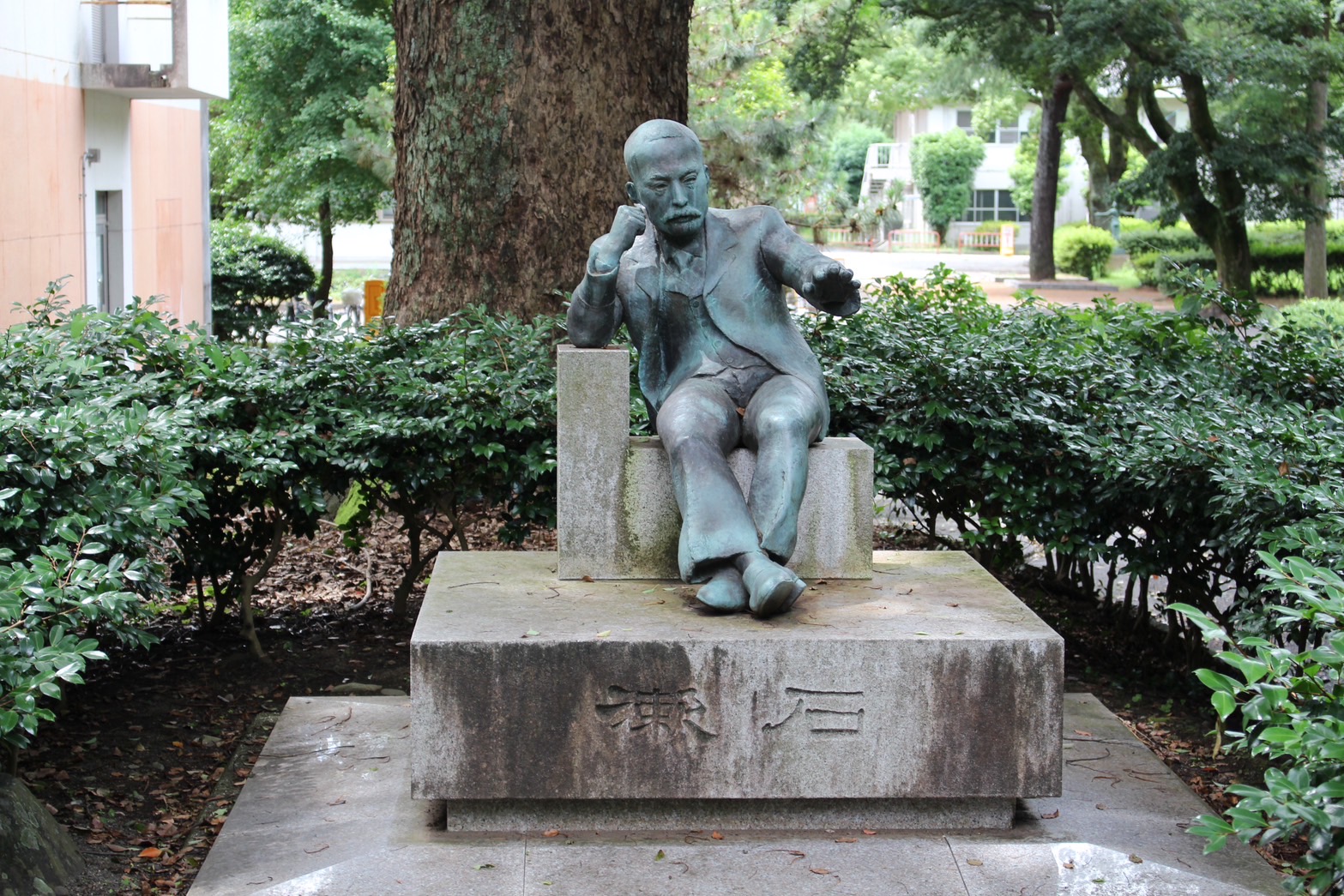

そして、この五高という場所には、後に文豪・夏目漱石も関わっていくことになるのです...。

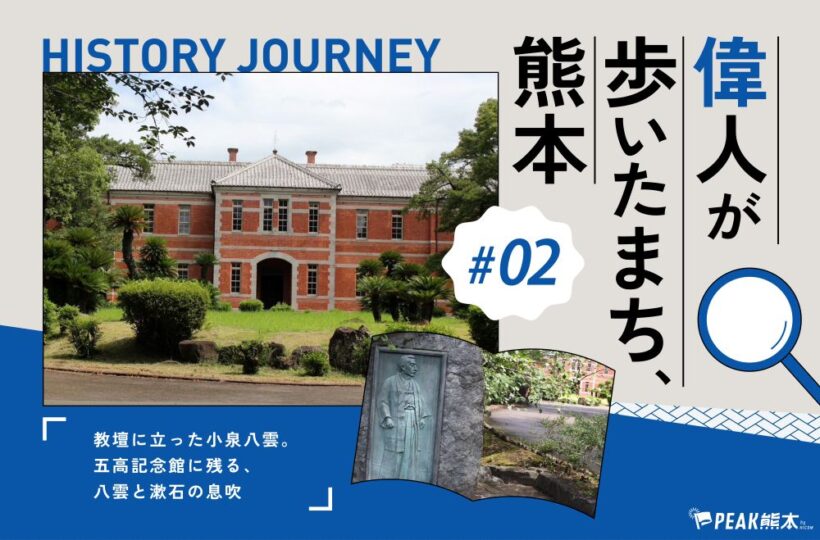

明治時代の厳格さの中で生きた教師・小泉八雲。その姿を今に伝える「熊本大学五高(ごこう)記念館」

教師としての八雲を追って

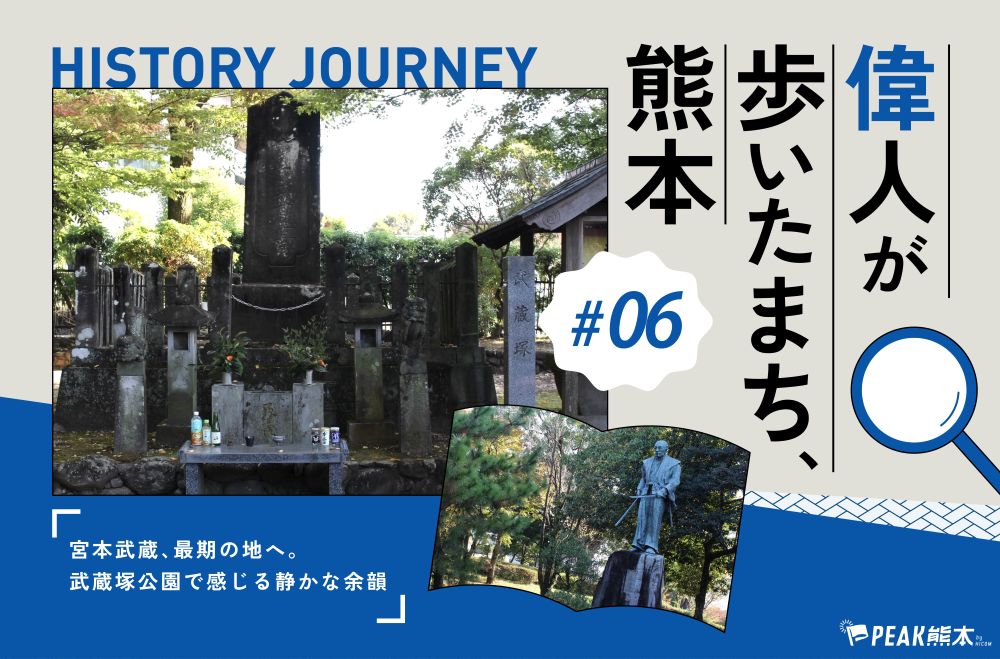

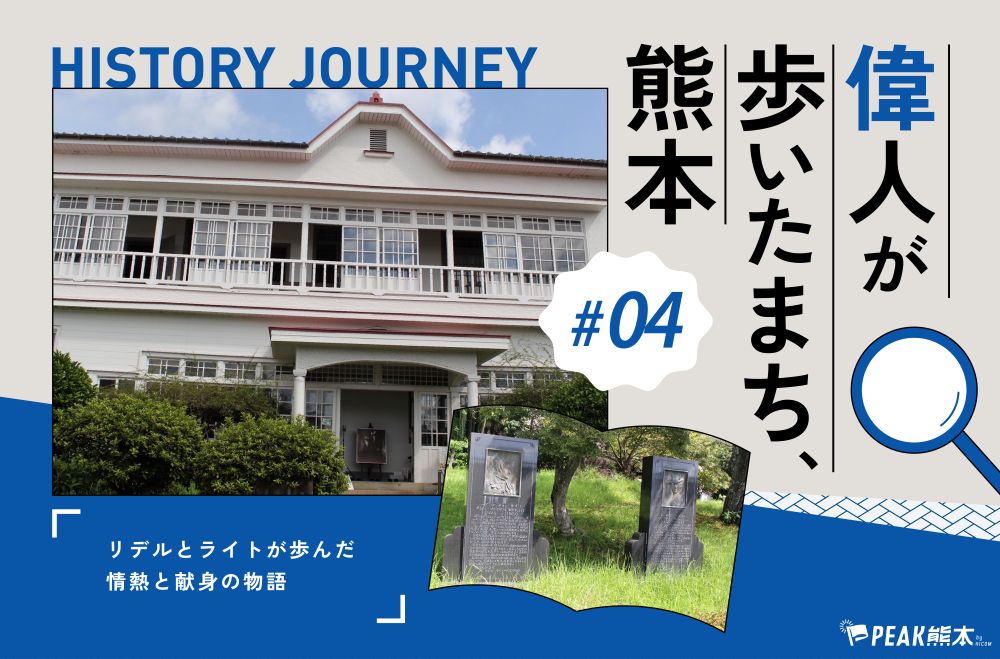

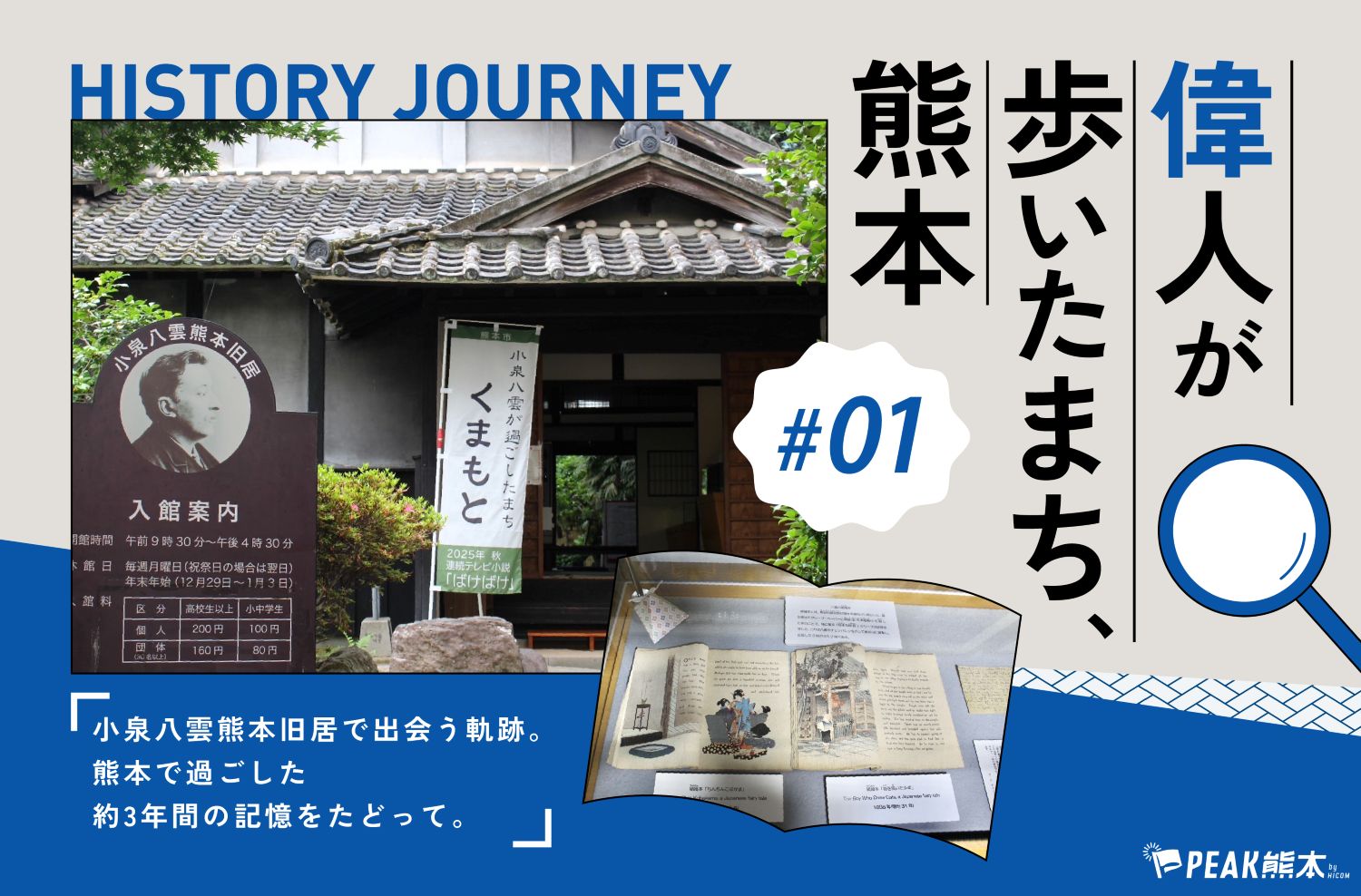

連載記事「偉人が歩いたまち、熊本」のvol.1では、「小泉八雲熊本旧居」を訪れ、小泉八雲について深掘りしました。ここで少し、小泉八雲についておさらいしておきましょう。

【小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)】

・出身地:旧イギリス領イオニア諸島レフカダ島

・生年月日:1850年6月27日

・死亡年月日:1904年9月26日(享年54歳)

ヨーロッパやアメリカ、日本と様々な国と地域に移り住んだ記者・作家。異文化への興味が強く、理解を示し、晩年は日本に帰化。日本の文化や民間伝承を海外に伝えた功績をもつ。

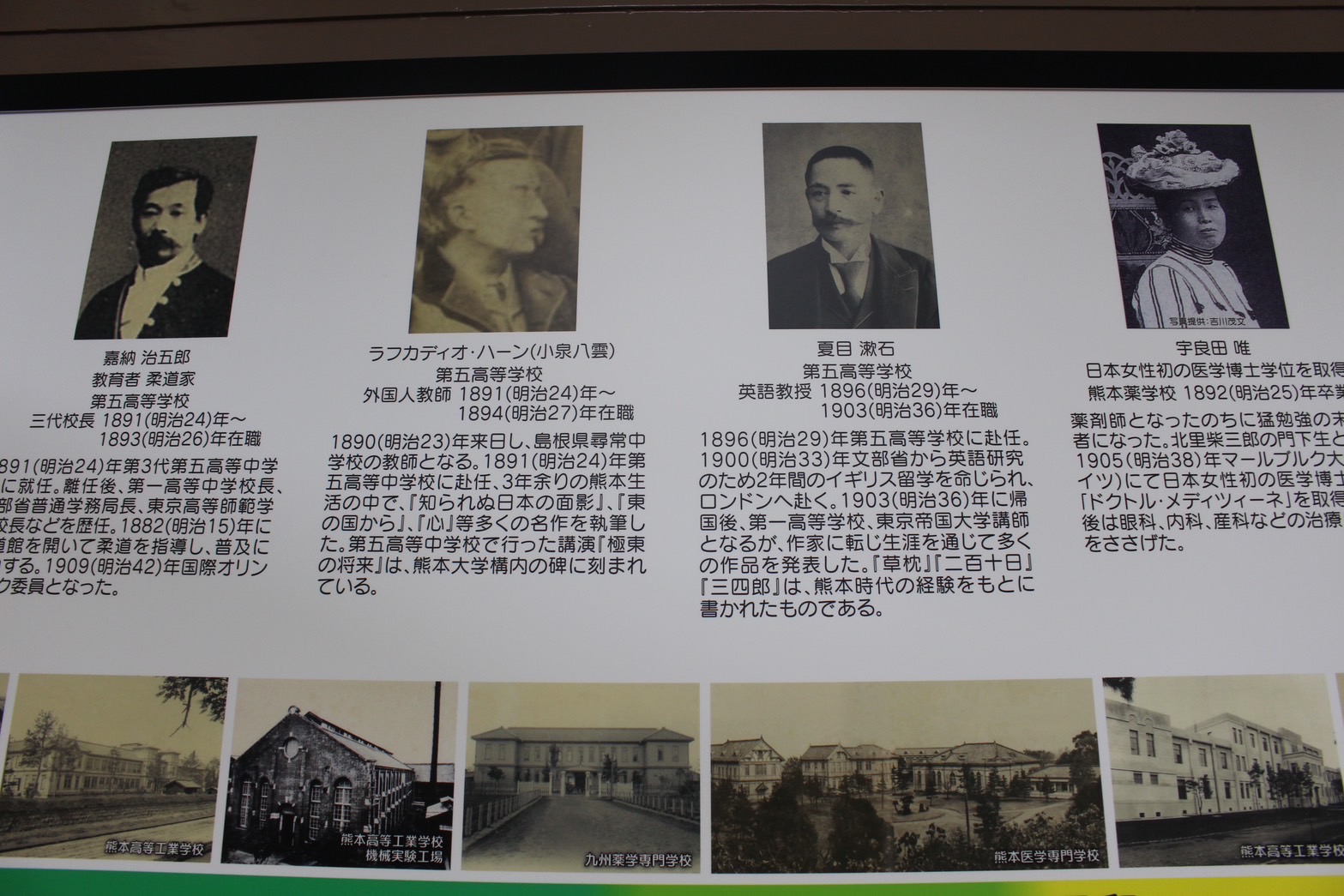

特に、熊本では第五高等中学校(通称・五高)で英語・ラテン語教師として勤務し、多くの学生に文学や英語の魅力を伝えました。

今回は、そんな八雲が実際に教壇に立った「五高記念館」に行ってきました。そこには、もう1人の文豪・夏目漱石との意外な共通点も隠れていたのです。

教壇に立った小泉八雲

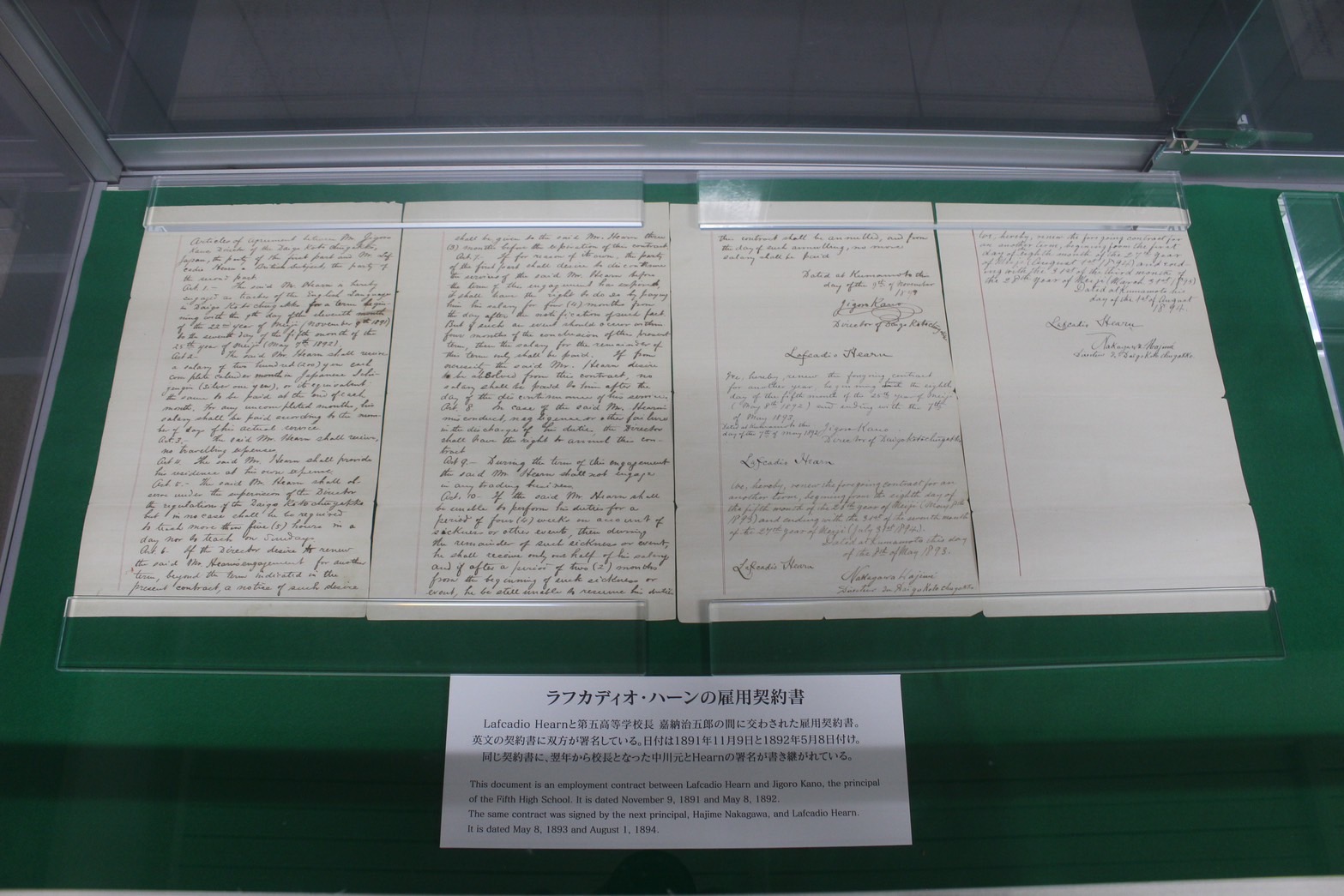

1891年(明治24年)、小泉八雲は第五高等中学校の英語教師として熊本に赴任しました。約3年間にわたって教壇に立ち、多くの学生たちに英語と文学の魅力を伝えました。

館内には、八雲が実際に交わした雇用契約書も展示されており、彼が「作家」ではなく1人の「教師」としてこの地に迎えられたことがリアルに伝わってきます。

当時の記録によれば、八雲の授業はとても真面目で、静かかつ丁寧だったといいます。英語の文法や日本語との違いに細やかに目を配り、黒板にはいつもわかりやすく丁寧な字で説明を書いていたそうです。

彼が使ったとされる教室も館内で再現がされており、目を閉じれば、当時の学生たちや八雲自身の姿が浮かんでくるようでした。

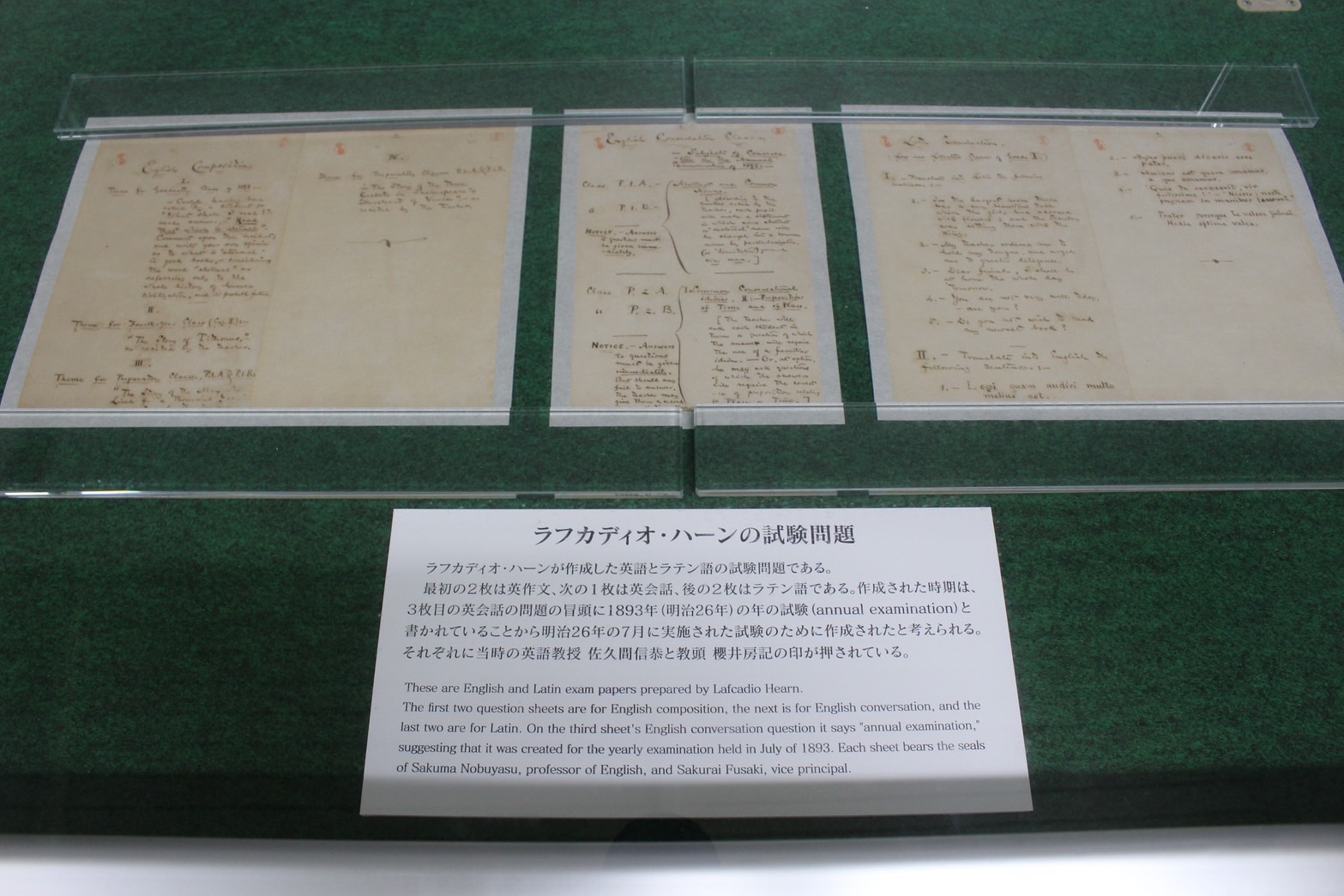

また、1893年に実際に使われた英語とラテン語の試験問題も残されており、当時の教育内容や水準の高さをうかがえる貴重な資料となっています。

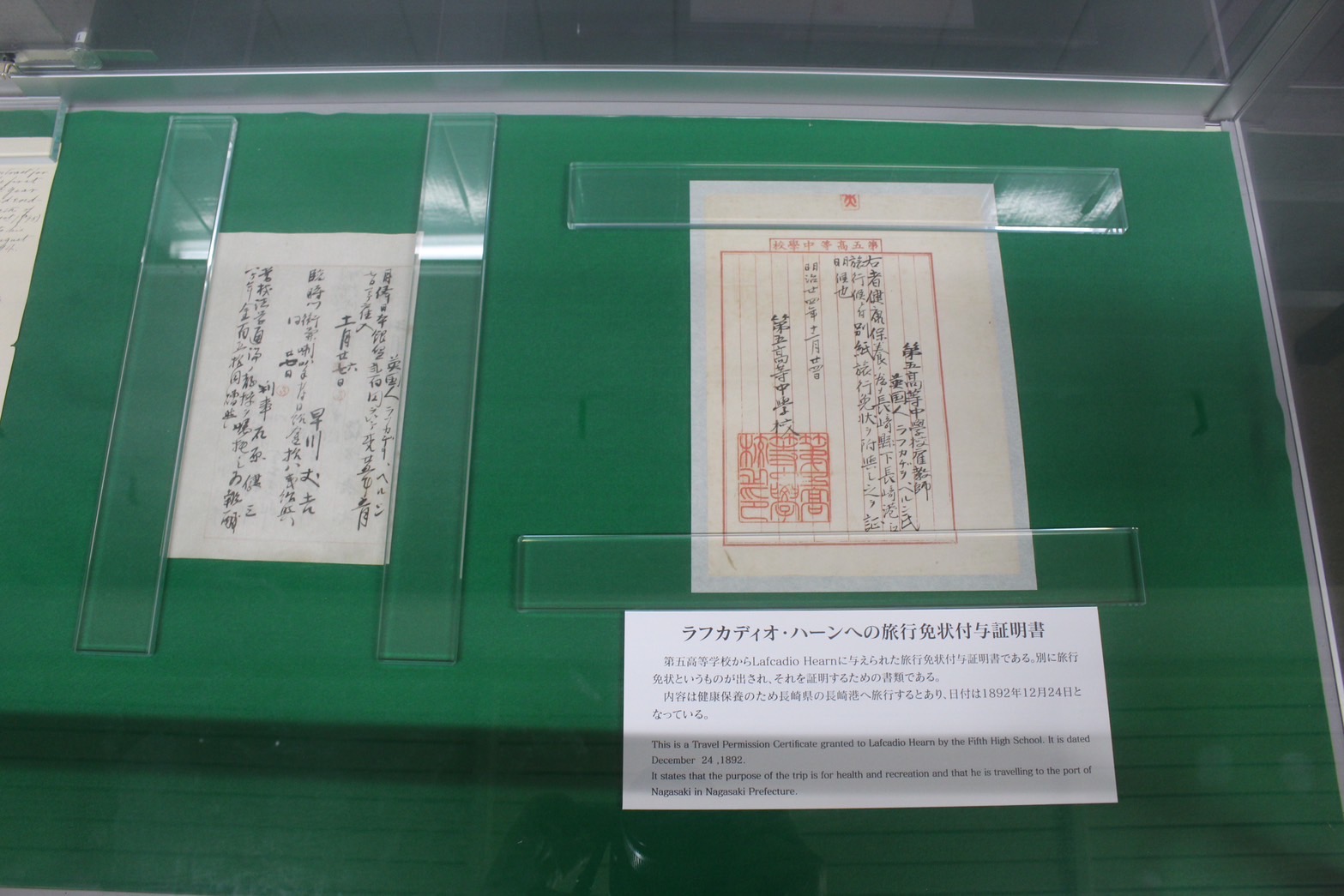

さらに、旅行免状付与証明書も展示されており、八雲が健康保養のために長崎港への旅行を許可されていたことが記録されています。

教壇に立つだけでは見えてこない、八雲の人間らしい一面が、こうした資料を通して浮かび上がってきます。

八雲と漱石

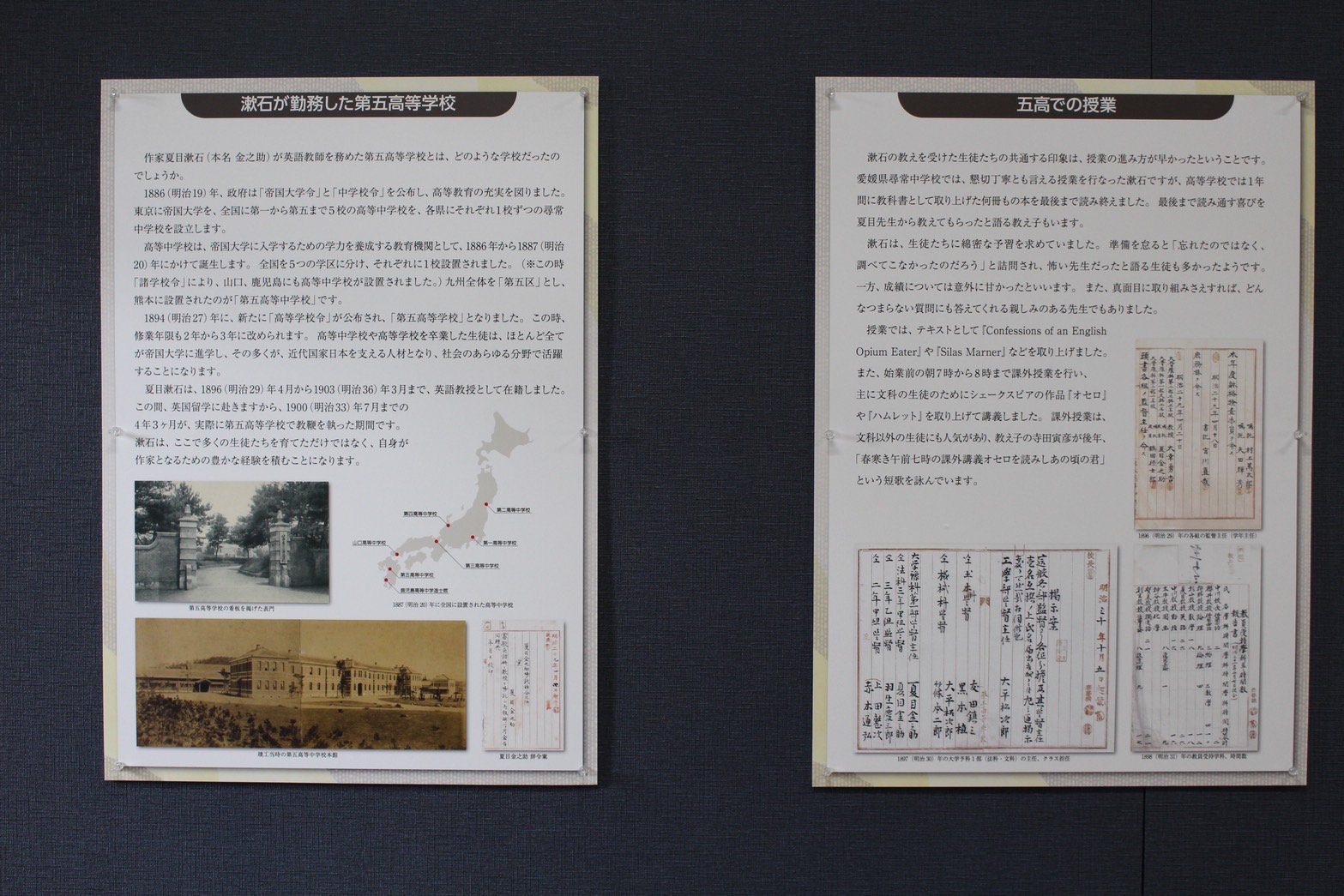

第五高等中学校には、多くの教師が在籍していましたが、その中でも、小泉八雲の後を追うように、1896年に英語教師として就任した夏目漱石について触れていきたいと思います。

小泉八雲と夏目漱石。この2人には直接的な関わりはありませんでしたが、同じ校舎で同じ英語という学問を教え、五高を退任後、東京帝国大学の講師としての道を歩んだことは不思議な縁を感じずにはいられません。

漱石は八雲の後任として五高の英語教師となりましたが、その重圧は大きかったようです。漱石の妻・鏡子は回想録の中で、夫がこう語っていたことを記しています。「小泉先生は英文学の大家であり、世界的な文豪。そんな人の後に、自分のような者が立っても、学生が満足してくれるとは思えない…」と。

また、漱石の書簡や作品の中で「小泉」の名が登場することからも、彼が強く八雲を意識していたことがうかがえます。

教育者として、そして作家として。夏目漱石にとって小泉八雲は、心に残る特別な存在だったのかもしれません。

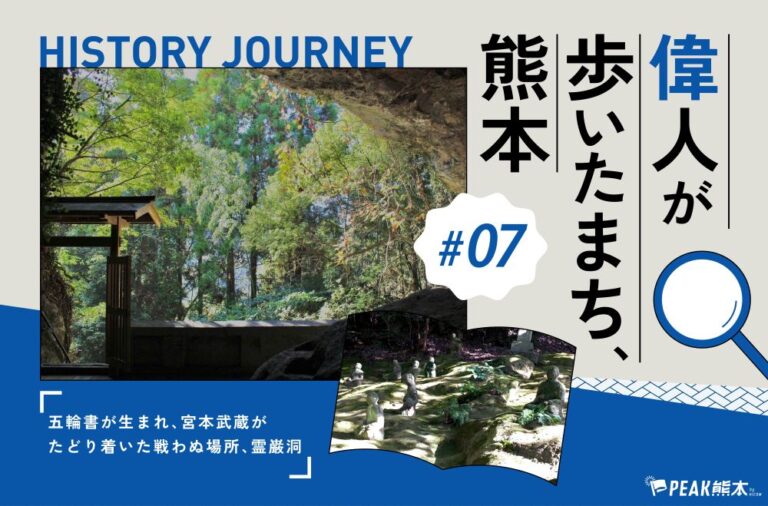

今も残る五高の歴史

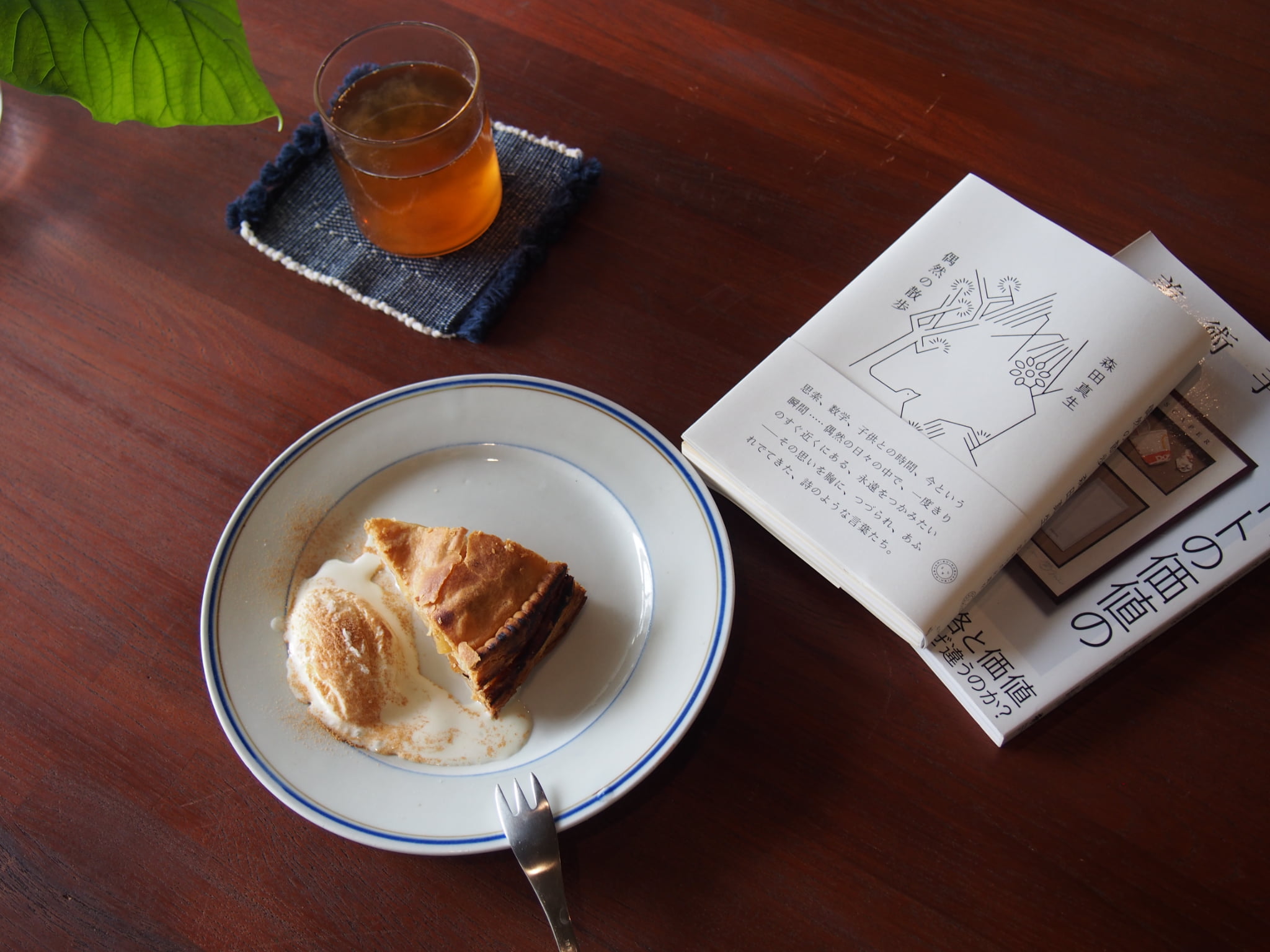

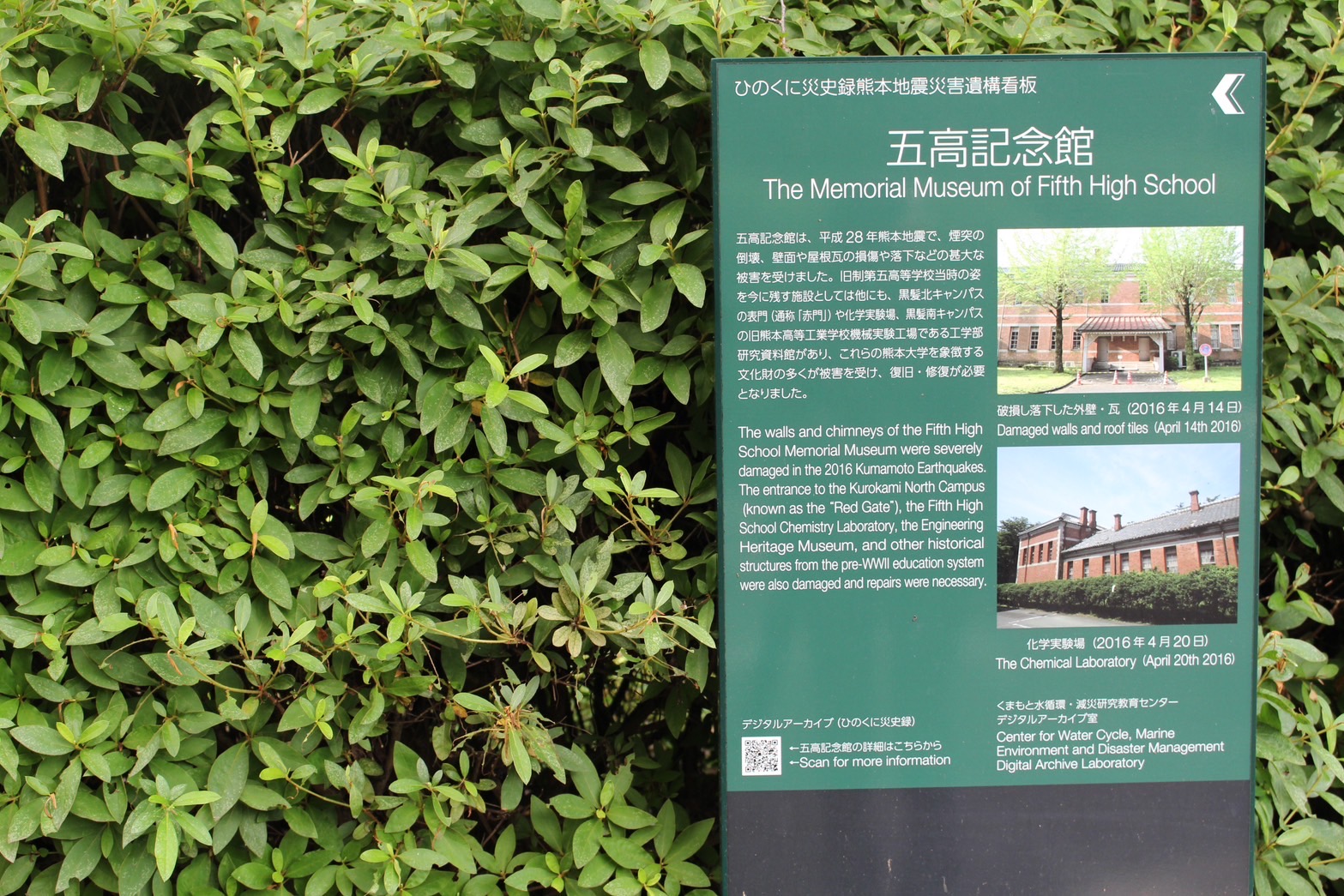

五高記念館は、赤レンガ造りの重厚な建物で、レトロ建築好きにはたまらない佇まいでした。

中に入ると、まっすぐ伸びる中央階段が目を引き、その美しさに思わず胸が高鳴りました。

館内には、歴代の教師たちに関する資料や、五高の学生たちが着ていた制服、さらには銃をかけるための銃架(Gun Rack)なども展示されており、当時の学生生活や時代の厳しさが静かに伝わってきます。

学び舎としての五高の歴史だけでなく、明治という時代の空気までも感じさせてくれる場所でした。

そんな「五高記念館」は、熊本大学黒髪キャンパス内にあり、入場無料で見学が可能です。誰でも気軽に歴史と向き合うことができ、明治の息吹を感じられる貴重な体験が待っています。

観光で訪れる方はもちろん、熊本に暮らす方にもぜひ足を運んでほしい場所です。身近な場所に、こんなにも深い歴史が息づいていることに、きっと驚かされるはずです。

最後に

小泉八雲が熊本で過ごしたわずか3年間は、彼にとって日本を深く理解する大切な時間であり、その足跡は今もなお街のあちこちに残っています。

五高記念館を訪れ、彼が教壇に立っていた空気を感じたとき、過去と現在が静かにつながるような感覚を覚えました。

次回は、同じくこの熊本の地で教鞭をとり、八雲の後を継いだもう1人の文豪・夏目漱石についてご紹介します。

八雲とはまた違った視点で熊本を見つめていた漱石のまなざしにも、どうぞご期待ください。

INFORMATION

店名:

熊本大学五高(ごこう)記念館

住所:

熊本市中央区黒髪2丁目40番1号

電話番号:

096-342-2050

営業時間:

午前10時~午後4時

※入館は午後3時30分まで

定休日:

毎週火曜日、年末年始、その他

※3月~11月の祝日は開館

※12月~2月の土日と重ならない祝日は休館

※熊本大学の行事の都合上、臨時に開館または休館する場合があります。

一人当たりの予算:

入場無料

※記事内の情報は記事執筆時点のものです。正確な情報とは異なる可能性がございますので、最新の情報は直接店舗にお問い合わせください。